Il sovrapporsi di molti aspetti (giuridici, sociosanitari, economico-organizzativi, comunicativi) nella questione dell’accelerazione della morte impone una riflessione profonda sull’uomo, sulla sua libertà e sul senso della vita, diritti e doveri inclusi, soprattutto nel caso dei più fragili, andando oltre una prospettiva esclusivamente individuale, per abbracciare la dimensione relazionale in un’ottica di solidarietà e di responsabilità reciproca. Da questa esigenza prende avvio l’analisi che Paola Binetti, medico psichiatra e deputata, dedica alla questione del suicidio assistito e sulla legge che vorrebbe istituirlo, evidenziando «il paradosso di una libertà che si conferma con la morte, quando sembra che non ci sia più margine per altre scelte e decisioni». Il suicidio è un evento drammatico, che merita comprensione e compassione, conclude Binetti, ma non è e non può essere un diritto.

È stata una delle questioni più dibattute nelle ultime legislature: capire se esista, e quindi se si possa esercitare liberamente, il diritto di morire, compresa la possibilità di suicidarsi, programmando la propria morte nel tempo e nel modo che si ritiene più opportuno e conveniente. E di conseguenza, se tale diritto esiste, considerando le eventuali difficoltà in cui si possa imbattere un aspirante suicida, verificare se sia necessaria una legge sul suicidio assistito e, per estensione, una legge sull’eutanasia. È uno dei paradossi più sorprendenti del nostro tempo: mentre in alcuni ambienti, che in genere si definiscono innovatori e progressisti, si mette in discussione il diritto alla vita, negli stessi ambienti si sostiene convintamente il diritto a morire in piena autonomia. Se questo diritto sussistesse realmente, allora sarebbe necessaria una legge per tutelare non tanto l’aspirante suicida, quanto colui che, in caso di necessità, si dichiarasse disponibile ad aiutarlo, per evitare a quest’ultimo di venire colpevolizzato, fraintendendo le sue intenzioni. L’obiettivo, infatti, sarebbe quello di depenalizzare le conseguenze in cui potrebbe incorrere chi aiuta l’aspirante suicida, come previsto dall’articolo 580 del Codice penale, che fino a poco tempo fa condannava il suicidio assistito.

Il dibattito, tuttora in corso, appare come una questione dalle mille sfaccettature, non sempre facili da evidenziare e da definire nella loro complessità, anche per i continui rimandi a questioni diverse: dagli aspetti strettamente giuridici con cui affrontare il tema dei diritti, agli aspetti sociosanitari con cui affrontare il tema del dolore, della disabilità, della solitudine; dagli aspetti economico-organizzativi del Servizio sanitario nazionale agli aspetti comunicativi, con i quali si modella la pubblica opinione. Il sovrapporsi di molti problemi nella questione sull’accelerazione della morte impone di andare oltre una considerazione frettolosa e superficiale; serve una riflessione profonda sull’uomo, sulla sua libertà e sul senso della vita, diritti e doveri inclusi. In definitiva il cuore del problema è promuovere una riflessione sul significato della vita, soprattutto sulla vita dei più fragili; si parla di una legge sul fine vita, ma si chiede di riflettere sul valore della vita, andando oltre una prospettiva esclusivamente individuale, per abbracciare la dimensione relazionale in un’ottica di solidarietà e di responsabilità reciproca. La libertà dell’uomo può essere considerata come un valore assoluto, senza vincoli di sorta, oppure questa stessa libertà ha dei limiti, che definiscono la rete dei rapporti umani in un intreccio in cui diritti e doveri si rispecchiano continuamente gli uni negli altri?

Una legge sul fine vita servirebbe sì o no?

È proprio sulla complessità del tema che occorre concentrare la propria attenzione per capire se ci sia o meno la necessità di una legge che regoli diritti e doveri anche davanti alla prospettiva della morte e in ogni caso di che tipo di legge ci sia bisogno. Per i fautori della legge il principale ostacolo alla legalizzazione del suicidio assistito – cosa parzialmente diversa dalla depenalizzazione – scaturisce dal presupposto che comunque dovrebbe trattarsi di una legge da applicare solo in casi eccezionali. Ma anche se il suicidio, tanto più il suicidio assistito, fosse accettabile solo in casi eccezionali, sarebbe difficile identificare questi casi e la società rischierebbe di scivolare progressivamente verso un moltiplicarsi delle cosiddette situazioni difficili, in cui l’eccezionalità si sfuma e perde progressivamente la sua rarità. L’esperienza di quanto accade negli Stati Uniti, a cominciare dall’Oregon, o in Canada, recentemente sanzionato dall’Onu per l’elevato numero di suicidi assistiti tra persone fragili, come anziani, poveri, persone con disabilità intellettiva, Alzheimer ecc., e infine il crescente numero di suicidi assistiti in Europa tra l’Olanda e i Paesi bassi, induce a credere che questa china scivolosa sia un fatto reale e che la depenalizzazione del suicidio assistito trascini con sé il moltiplicarsi di questi eventi drammatici.

In altri termini, accettare di depenalizzare anche un solo caso di assistenza al suicidio, renderebbe comunque difficile definire in quali altri casi sarebbe lecito dire sì o no. Lo stesso concetto di eccezionalità rende difficile procedere con una sorta di categorizzazione che consenta di decidere con chiarezza quando dire Sì e quando dire No, per cui si aprirebbe comunque un lungo contenzioso. Il problema allora diventerebbe come circoscrivere l’assistenza al suicidio, per garantire la libertà del paziente, che esige rispetto per un suo diritto, e come giustificare la posizione di chi lo assiste perché non sia accusato di un reato. Ma il rischio più grave, è che la norma potrebbe facilmente convertirsi in un lasciapassare a oltranza per pretendere di morire e lasciar morire quando e come si vuole. La stessa presunta eccezionalità, in altri termini, renderebbe difficile identificare criteri generali, tali da giustificare una legge a validità nazionale.

Una strana strategia per affermarlo

Il vero problema non sarebbe quindi quello del soggetto che desidera suicidarsi, che lo faccia perché lo considera un suo diritto o perché il dolore e la sofferenza che sperimenta sono per lui insopportabili. Se è in grado di farlo autonomamente, e quindi mette in atto efficacemente i suoi propositi, nessuno gliene chiederà conto. Il problema è di colui che, pur desiderando suicidarsi, non è in grado di far da sé e ha bisogno di essere aiutato da una seconda persona, sulla quale alla fine si sposta la responsabilità. L’alleanza tra l’aspirante suicida e chi lo aiuta ha una natura del tutto peculiare, che si estingue nel momento in cui il paziente, morendo, riesce nel suo intento. Ma di che tipo di alleanza si tratti finora non è mai stato adeguatamente esplorato. Non è necessaria una relazione di amicizia, né coinvolge obbligatoriamente un familiare. Ma non è neppure un rapporto professionale: non c’è alcun bisogno che si tratti di un medico, anche se molti lo auspicano per una migliore riuscita della procedura; non è un contratto con un esperto, fosse anche un anonimo sconosciuto, perché non è prevista nessuna retribuzione, né può esserci un do ut des. L’esperienza dice che spesso tra l’aspirante suicida e colui che si dichiara disponibile ad aiutarlo, c’è una condivisione di tipo prevalentemente ideologico, in cui ognuno ha bisogno dell’altro. Si tratta di una complicata sinergia tra il dolore insopportabile del paziente e la sua libertà, divenuta simbolo di una vera e propria battaglia a tutela di un ipotetico diritto, che proprio in grazia della sua morte potrebbe essere garantito a tutti. Muoio, faticosamente, perché anche tu possa morire, forse più facilmente. La legge sul fine vita sembra scivolare tra questi due scogli: da un lato dolore e sofferenza di una persona che da sola non è in grado di soddisfare un suo bisogno ritenuto incoercibile e dall’altro tutela e garanzia di un nuovo diritto generale, esigibile da tutti.

In altre parole: per difendere il diritto a morire di tutti, nel tempo e nel modo che preferiscono, qualcuno deve sacrificarsi e morire per primo, sovvertendo valori consolidati nel tempo e nella cultura. Il perimetro di un’eventuale legge diventa quindi quello di verificare che il paziente voglia davvero morire, in piena libertà, senza subire condizionamenti, ma non essendo in grado di far da sé, deve poter coinvolgere un’altra persona. Anche questa seconda persona, analogamente all’aspirante suicida, deve intervenire in piena libertà e consapevolezza, senza sostituirsi al suicida, perché altrimenti si tratterebbe di un omicidio del consenziente, attualmente condannato in base all’articolo 579 del CP, e recentemente confermato dalla sentenza 132 della Consulta. L’area di confine tra le due volontà, quella del soggetto che vuole morire e quella di chi accetta di collaborare con lui, perché possa morire, è profondamente impregnata di quello che si chiama global pain, un’esperienza prolungata del dolore e della sofferenza del paziente. Un dolore fisico e psicologico, spesso accompagnato dalla sensazione di essere e sentirsi solo, ma anche dalla rabbia diffusa perché la sua libertà sembra messa in discussione da una burocrazia ostile, che non consente alla sua volontà di agire autonomamente.

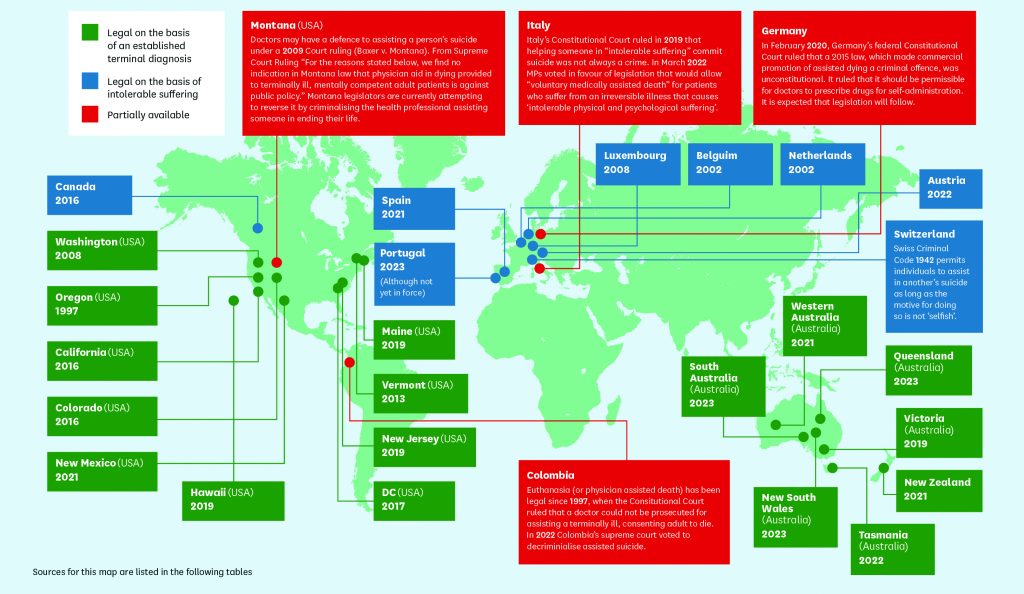

Report pubblicato nel 2024 dal Parlamento inglese: la figura rappresenta la diffusione del suicidio assistito legalizzato nei diversi Paesi: sulla base di una diagnosi di condizione terminale (blu); quando la sofferenza è intollerabile (verde); in forma parziale (rosso)

“Global pain” versus nuovo diritto civile

Il suicidio, anche nei contesti in cui sussiste una critica sostanziale sul piano etico e morale, è stato spesso circondato da un’atmosfera di profonda compassione per il dolore fisico e psicologico sperimentato dal soggetto. La sua sofferenza, la sua solitudine, la possibile perdita di lucidità e di equilibrio suscitano ancora oggi rispetto e una naturale benevolenza; spingono un po’ tutti a cercar di comprendere le ragioni che possono spingere a tentare il suicidio. Diversa è la disposizione nei confronti di chi interviene, a qualsiasi titolo, ad aiutare il suicida nel raggiungimento del suo obiettivo. Negli Stati Uniti si parla di “compassion and choices”, mentre in Inghilterra le parole chiave sono: “Dignity in dying”, nel primo caso l’enfasi sul vissuto emotivo è tutto in chi assiste il suicida e lo fa per compassione, mentre quest’ultimo esercita il diritto di scegliere e di decidere. Nel secondo caso, il riferimento all’espressione “dignità nel morire” evoca il diritto a vivere la propria vita, fino al momento della morte, senza alcuna interferenza da parte di nessuno.

Se pietas e compassione verso il suicida dettano la reazione di comprensione e di magnanimità nei suoi confronti, questa stessa comprensione non si estende necessariamente a chi collabora con lui, perché è sempre lecito chiedersi se non ci sia un’alternativa al suicidio, un accompagnamento più efficace. Non c’è un’unica forma di solidarietà nei confronti di una persona che desidera morire, anche se non è in grado di farlo autonomamente. Il termine choices affiancato alla compassione, sembra sottolineare che ci possono e ci debbono essere più possibilità di scelta e il suicidio non è necessariamente l’unica soluzione possibile per aiutare chi ha espresso il desiderio di morire. Una morte dignitosa non coincide necessariamente con una morte anticipata. Il dolore, lo stesso global pain, può contare oggi su di una serie di risorse sufficientemente efficaci, anche non esclusivamente farmacologiche.

L’idea che il suicidio sia l’unica soluzione possibile e richieda un’organizzazione che può durare mesi, a volte anni, prima di essere tradotta in pratica è un’argomentazione difficile da accettare, pensando al ben più ampio panorama di opzioni che la vita sembra offrire. Pianificare la propria morte parlandone con i familiari, gli amici, il team dei curanti, i responsabili istituzionali è difficile da accettare. Si possono immaginare opzioni diverse, se una persona si interroga sul senso della sua vita. Spesso dietro al desiderio di morire non c’è solo un dolore difficile da accettare; c’è anche lo smarrimento di chi ha perso la capacità di dare senso alla propria vita. C’è bisogno di controllare il dolore, ricorrendo a farmaci di nuova generazione; ma c’è anche e soprattutto il bisogno di ritrovare senso e significato nella propria vita. È allora che il team dei curanti si arricchisce di nuove figure di sostegno: uno psicologo, un antropologo, un filosofo-bioeticista, un sacerdote, un maestro di vita interiore, un amico saggio e affettuoso, qualcuno che sappia amare e sostenere con la propria esperienza il valore della vita. Qualcuno in definitiva che sappia trasformare la solitudine in un nuovo itinerario da percorrere insieme. Tutto, ma non necessariamente farmaci che inducano la morte, come accade nel suicidio assistito.

Lista dei casi di eutanasia de facto applicata a cittadini italiani, pubblicata su Avvenire il 17 settembre 2019

Depenalizzare o legalizzare il suicidio assoluto

La sentenza 242 della Corte costituzionale introduce la depenalizzazione del suicidio assistito e chiede al Parlamento di intervenire con una legge che completi quanto è già latente nella legge 219/2017. La sentenza, rilanciata attraverso fatti ben congegnati tra di loro, tra cui alcune leggi regionali, la morte drammatica, opportunamente enfatizzata dalla stampa, di alcune persone, è stata interpretata come un’autorizzazione ad anticipare la propria morte. Una sorta di tardivo riconoscimento del diritto dell’uomo a porre fine alla propria vita, in un esercizio sempre più consapevole della sua autonomia personale. Quello che una volta era lo sguardo compassionevole della gente, è diventato progressivamente un diktat per esigere quanto dovuto. Si è passati dalla pietas all’esigenza di un diritto; lo sguardo con cui la società guarda il suicidio è mutato profondamente, non è tanto il rispetto per il dolore dell’altro ad attrarre la nostra compassione, quanto il riconoscimento di un diritto che, in quanto tale, va garantito a chiunque, purché lo eserciti in libertà e consapevolezza. E se il paziente non è in grado di far da sé, allora il suo limite diventa un dovere dello Stato: dovere di rimuovere gli ostacoli che non permettono a una persona di godere pienamente dei suoi diritti e lo discriminano nell’esercizio della sua libertà. Nel confronto con gli altri sarebbe doppiamente sfortunato: per la sua condizione intrinseca di dolore e di disabilità e per l’inesigibilità del suo diritto. Peccato che ci siano altri diritti, almeno in campo sanitario, non reclamati con la stessa tempestività con cui il suicidio assistito pretende di essere soddisfatto! Il diritto alle cure soffre di ritardi macroscopici e non trova un’audience altrettanto sensibile ed esigente.

In questi ultimi 20 anni il cambiamento dell’opinione pubblica nei confronti del suicidio assistito è stato sorprendente. Il No al suicidio ha cambiato tono e ha perso accenti di eventuale durezza, per diventare una condivisione più profonda nei confronti dei malati gravi, anche quando non sono in condizioni di terminalità. In altri termini, si è realizzata una scissione tra la critica al suicidio in sé stesso e la comprensione verso il suicida. La responsabilità del suicidio, e la sua condanna, si sono spostati su altri soggetti, per esempio sulla famiglia, sulla società, sul Ssn, mentre la persona che tenta il suicidio merita sempre e comunque stima e comprensione, non di rado anche una sofferta condivisione. Intorno a lui mass media e social media creano via via consenso, solidarietà per il dolore, per la ridotta autonomia, e per la crescente disabilità. Piano piano il sentimento di pena nei suoi confronti è andato evolvendo in schietta ammirazione; sono diventate persone degne di ammirazione per il coraggio con cui combattono la loro battaglia a tutela dei propri diritti, compreso quello di morire. L’iniziale critica nei confronti del suicidio si è trasformata in apprezzamento per la nuova battaglia sociale: riconoscere un nuovo diritto. Il cambiamento del lessico ha giocato un ruolo importante per modificare la percezione di fatti oggettivamente irreversibili come la morte. L’espressione “migliori interessi” applicata al soggetto che sogna e desidera il suo suicidio, è ambigua. L’espressione trasmette un’apparente ventata di ottimismo, in contrasto con le sue angoscianti e drammatiche implicazioni. Altra espressione che ha cambiato profondamente il suo senso è quella di “autonomia personale”, utilizzata nel caso concreto di chi chiede di accedere al suicidio assistito. La sua volontà, per quanto libera e indipendente, in realtà non è in grado di realizzare proprio quel che sembra volere più di ogni altra cosa: la sua morte. È un’espressione contraddittoria: dev’essere libero e autonomo per poter chiedere ciò che da solo non può ottenere, confermando quindi la sua ridotta autonomia e implicitamente tutti i relativi condizionamenti. Si vuole depenalizzare il suicidio assistito per liberarlo dal senso di colpa che trasmette, ma nello stesso tempo se ne pretende la legalizzazione per poter fare quel che si vuole, quando e come si vuole. Il concetto di pena evoca dolore e sofferenza, il concetto di legalità evoca diritti da pretendere. Il lessico rimanda a percezioni diverse, a emozioni diverse, a giudizi diversi, che si riflettono anche nel dibattito attuale sulla legge, sulla sua opportunità, sui suoi rischi e sulle sue possibili luci e ombre.

La battaglia politica

È impressionante come i casi di richiesta di suicidio assistito siano andati aumentando e concentrandosi in prossimità delle principali tappe della battaglia politica, nel momento in cui i riflettori si andavano concentrando sul tema dell’approvazione di una legge ad hoc. L’aspirante suicida diventava progressivamente il testimonial di una battaglia i cui confini e soprattutto i cui obiettivi andavano oltre la sua vita e investivano il destino di altre persone, analogamente malate e sofferenti. Eroi? Martiri? Protagonisti di una rivoluzione culturale per cui ci si lascia morire, non solo per il dolore che si sperimenta, ma soprattutto per dimostrare che si può morire decidendo autonomamente. Il paradosso di una libertà che si conferma con la morte, quando sembra che non ci sia più margine per altre scelte e decisioni. La sensazione è che per difendere il nuovo diritto, sia partita una sorta di staffetta in cui ci si passa il testimone l’uno all’altro: è necessario morire se si vuole che il passaggio del testimone appaia credibile e risulti efficace.

Ma ai margini di questa staffetta, è lecito chiedersi a chi tocchi cercare testimoni disposti a morire per affermare il diritto di morire, scegliendone modo e tempo. Chi cerca i testimoni per questa campagna, sapendo che è la loro morte a confermarne l’esito? Nei fatti è solo una persona che collabora al suicidio o ne è l’istigatore vero e proprio? Quanti modi ci sono per assistere un suicida? E che effetto ha sul paziente questo modo di sostenere campagne che possono influenzarne le scelte e condizionarne la libertà? Il battage a favore del suicidio assistito diventa una sorta di manipolazione dell’opinione pubblica, in particolare nei soggetti più fragili. Ci sono Associazioni come il “Voluntary Active Euthanasia” (Vae) e il “Physician Active Suicide” (Pas), che fungono da lobby per l’approvazione, prima, e l’evoluzione della legge, subito dopo. Il martellante rimbombo delle loro proposte, rilanciate da una stampa compiacente giunge al paziente e rinforza un proposito di morte a volte latente o appena emerso. Sono campagne che sembrano suggerire al paziente che, se la sua vita può avere ancora un senso, questo senso è tutto nella sua morte e nel valore che la morte assumerebbe come testimonianza di nuovi diritti.

In altri termini, il paziente paga con la vita, suicidandosi, il valore di una libertà in parte compromessa da una lobby che si serve di lui per dimostrare le sue tesi. Le proposte del Vae e del Pas moltiplicano l’effetto promozionale del suicidio assistito, coinvolgendo persone sempre più fragili, prive di orizzonti di senso. Se il prerequisito necessario per accedere al suicidio assistito è la volontà del paziente, questa non può essere considerata del tutto libera, davanti alla campagna promozionale a cui i pazienti sono continuamente sottoposti. Quanto pesa in termini di condizionamento sistematico l’immarcescibile volontà di Associazioni che vogliono una legge a tutti i costi e una legge decisamente favorevole a una progressiva apertura verso un’eutanasia libera?

L’approvazione di leggi che riguardano la vita e la morte: il pendio scivoloso

C’è la diffusa convinzione, suffragata da numeri e fatti incontrovertibili, che l’approvazione di una legge sul suicidio assistito e sull’eutanasia moltiplicherebbe questi casi, come di fatto sta accadendo in quei Paesi in cui la legge esiste già. Cambierebbe la percezione sociale nei confronti della morte e della malattia, della vecchiaia e del ruolo del medico. Qualcosa di analogo è già accaduto con la legge sull’aborto. Inizialmente depenalizzato, ma non legalizzato, venne approvato per far fronte a casi eccezionali come la violenza e lo stupro, anche in scenari di guerra, o in condizioni di povertà estrema o ancora davanti a casi di probabili malformazioni del bambino ecc. In ogni caso, la depenalizzazione dell’aborto venne immaginata per ridurre l’impatto negativo che la nascita del bambino avrebbe potuto avere sulla vita di madre e figlio. Una risposta estrema a casi estremi, per cui vennero approvate una serie di tutele e garanzie, di fatto in larga parte ignorate. Intanto andava cambiando nell’opinione pubblica il giudizio sull’aborto, fino a trasformarlo in un vero e proprio diritto della donna a disporre di sé in piena autonomia. Un diritto che in alcuni Paesi è stato inserito anche a livello costituzionale. Il dibattito sul valore della vita, la vita del figlio in questo caso, è progressivamente scomparso e al centro di ogni confronto prevale il diritto della donna all’autodeterminazione.

L’iniziale eccezionalità, sollevata per giustificare un aborto legato a circostanze drammatiche, di fatto è servita solo a creare un pendio scivoloso, attraverso cui portare all’approvazione il principio dell’autonomia totale della donna, mentre il bambino con i suoi diritti spariva completamente. Anche in questo caso i cambiamenti linguistici hanno giocato il loro ruolo e non si è più parlato di figlio, ma di feto, di embrione, o più semplicemente ancora di un aggregato di cellule. La cancellazione della realtà personale del bambino è diventata ancor più evidente quando si è cercato di evitare che la madre, accanto all’ecografia, potesse ascoltare anche la registrazione del battito cardiaco, rendendo sempre più anonima un’indagine che avrebbe potuto creare un ostacolo in più. Un pendio scivoloso ancor più complicato nel caso del suicidio assistito, perché gli indicatori che potrebbero consentirlo hanno una soggettività difficile da risolvere: solo la persona che soffre può definire quando e perché un dolore sia insopportabile, sul piano fisico e sul piano della percezione psico-sociale. Solo il soggetto è in grado di assumersi questa responsabilità e di formulare questo giudizio, per cui discutere della sua liceità o meno diventa altamente improbabile.

Cercare di elaborare criteri precisi e individuare garanzie rigorose per essere certi che il suicidio assistito o l’eutanasia vengano eseguiti solo dopo una richiesta chiara e ponderata da parte di un paziente capace e informato, in condizioni di grave e insopportabile sofferenza, ma liberamente consapevole delle conseguenze irrevocabili del suo suicidio, per assistito che sia, non è affatto facile. E decidere, da parte di un comitato etico, se autorizzarlo o meno diventa un’impresa tutt’altro che semplice, anche in presenza di una legge. Ogni parola diventa difficile da definire, ogni vissuto appare problematico, ogni giudizio ambiguo e quindi facilmente contrastabile. Anche sul piano sociale è difficile argomentare un parere negativo, pensando a tre circostanze che, senza nessuna responsabilità da parte sua, aumentano la sua sofferenza: la crisi dell’assistenza sociosanitaria, in un Paese in cui la crisi della famiglia non riesce a farsi carico neppure dei suoi anziani; la riduzione di letti disponibili per pazienti che ne avrebbero urgente bisogno, mentre sono occupati da pazienti con esigenze assistenziali diverse, per esempio di cure palliative; la necessità di individuare nuovi modelli organizzativi per il Ssn, che da quasi 50 anni richiede un profondo rinnovamento. È facile sentirsi di peso sul piano socio-assistenziale, economico-organizzativo, affettivo-familiare e il grado di libertà delle proprie decisioni può facilmente virare verso il suicidio assistito per liberare la famiglia, il Ssn, la società stessa di un carico di lavoro, che fa temere di non essere più ben accetti, quando non rifiutati. Sono tutte forme di pressione che riducono i gradi di libertà del soggetto e ne condizionano le scelte. Una cultura che sottolinea il diritto di morire ed esalta i nuovi eroi disposti a sostenere questo diritto diventa un pendio estremamente scivoloso.

Un’ulteriore conferma di questo andamento delle cose in Italia è offerta dal lavoro dell’Associazione Coscioni, con un numero attivo h 24 e un indirizzo e-mail sempre pronto a rispondere. Due modalità di ascolto diverse, per offrire informazioni su eutanasia e suicidio medicalmente assistito; un servizio che offre percorsi legali per il proprio fine vita: a oggi, nell’arco dell’ultimo anno, hanno ricevuto 580 richieste, contro le 533 dell’anno precedente. La legge non c’è; ma c’è il punto informazioni e questo è sufficiente a moltiplicare le richieste di informazioni necessarie per chi vuole anticipare la sua morte, moltiplicando l’effetto suicidiario. Non appena il suicidio assistito smetterà di essere illegale, emergeranno alcuni apparenti vantaggi per la sua concretezza e prevedibilità. Anche le organizzazioni che gestiscono l’assistenza potrebbero essere coinvolte; le loro preoccupazioni sono prevalentemente basate sul profitto e, in un clima di opinione più favorevole, potrebbero preferire che i pazienti scegliessero il suicidio assistito. Se il suicidio assistito fosse legalizzato, le opinioni sulla morte cambierebbero abbastanza radicalmente; si svilupperebbero aspettative sociali per incoraggiare le persone a scegliere il suicidio assistito non appena percepiscono la perdita di autonomia, fisica e/o mentale. Non sarebbe solo il dolore a dettare la rinuncia alla vita, ma la sensazione di essere sempre più dipendenti dagli altri in modo pesante. La prospettiva del pendio scivoloso è davvero molto più insidiosa di quanto sembri.

Radici culturali di una difficile scelta per il Parlamento

Non possiamo ignorare che in Italia, nel panorama bioetico-culturale, si confrontano prevalentemente due tipi di impostazione. Una di carattere fortemente utilitarista, che considera la vita come un bene soggettivo, per cui è l’individuo che decide autonomamente e potrebbe anche chiedere di morire anticipatamente, perché per lui è bene ciò che lui stesso decide, qualunque sia la scelta. In una diversa impostazione di tipo personalista, invece, non esiste un diritto a uccidersi o a farsi uccidere, perché la vita è un bene in sé, un diritto non disponibile. Le due posizioni sono sostanzialmente irriducibili e la loro diversità crea una conflittualità sostanziale nel momento di prendere decisioni sul piano normativo.

In questo momento in Italia eutanasia e suicidio assistito sono proibiti dalla legge 219/2017, che però introduce una sorta di diritto a lasciarsi morire e a lasciar morire, quando si riferisce alla rinuncia all’alimentazione e alla nutrizione artificiale. Secondo la Consulta, la legge 219 anticipa in un certo senso la depenalizzazione del suicidio assistito e la sentenza 242 ne definisce le condizioni, ritenendo giustificabile un’eccezione all’articolo 580 del Codice penale nel caso di un paziente affetto da patologie irreversibili, con sofferenze fisiche e psicologiche intollerabili, tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale, ma comunque capace di decisioni libere e consapevoli. Sono i margini entro cui dovrebbe collocarsi un’eventuale legge sul fine vita che accettasse la depenalizzazione del suicidio assistito, pur con tutte le riserve fin qui avanzate, a cominciare dal rischio di uno pendio pericoloso. Ma, nonostante queste condizioni, si possono fare alcune osservazioni, di cui tener conto: la libertà del paziente può facilmente essere condizionata da fattori esterni; non c’è alcuna analogia tra rinuncia a trattamenti salvavita e suicidio assistito, con somministrazione di un farmaco; non c’è equiparazione tra la morte “lenta” di chi rinuncia a vivere, accettando le cure palliative, e la morte immediata, veloce, provocata dall’assunzione di un farmaco. Neppure la sofferenza psicologica, che riguarda emozioni e sentimenti come la disperazione, l’angoscia esistenziale, la paura della morte, il sentirsi di peso per la famiglia e il sentirsi inutile per la società, giustifica il diritto a suicidarsi, ricorrendo all’aiuto di altri. Il suicidio è un fatto, un evento drammatico, che merita comprensione e compassione, ma non è e non può essere un diritto.

La preoccupazione di fondo oggi in Italia è che la legittimazione del suicidio assistito possa essere applicata inizialmente in casi limitati, in via eccezionale, ma poi, com’è accaduto negli altri Paesi, possa essere estesa soprattutto alle persone più fragili, che potrebbero considerare le loro condizioni di vita poco degne di essere vissute. Persone che dovrebbero giustificare il loro diritto a essere curate e assistite, il loro diritto di vivere, sentendosi in colpa perché si sentono di peso per i loro familiari e per tutta la società. Il diritto di vivere allora potrebbe convertirsi in un dovere di morire il più rapidamente possibile, come richiesta implicita di una legge che consentisse questa scelta e la facilitasse, fornendo farmaci, procedure e probabilmente anche supporto umano. Serve una rete di protezione sociale accanto alle persone fragili, con un’ampia partecipazione della famiglia, del Ssn, dell’intera società, ma anche con un contributo specifico della Chiesa che aiuti tutti noi a mantenere alta la riflessione sul valore e sul senso della vita, anche quando dolore e sofferenza sembrano diventare degli ostacoli, mentre potrebbero essere persino delle opportunità.